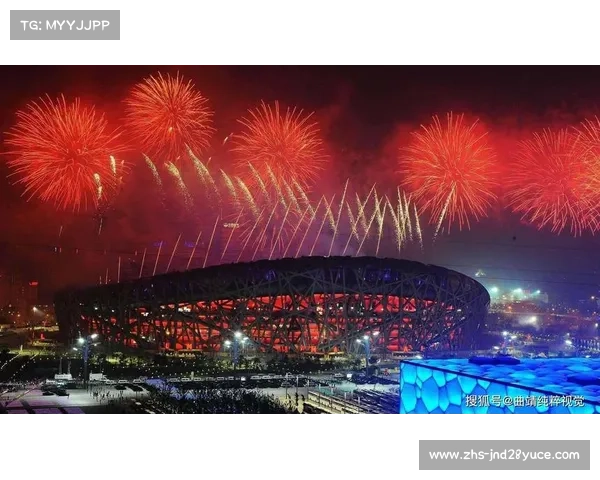

2008年北京奥运会不仅是一场全球瞩目的体育盛宴,更是一段铭刻在世界田径史上的辉煌时刻。在男子长跑赛场上,埃塞俄比亚名将凯内尼萨·贝克勒以惊人的速度与节奏征服全场,包揽10000米与5000米双冠,刷新奥运纪录,展示了人类极限的非凡魅力。而与此同时,中国田径也在这届奥运会上实现了历史性突破,从刘翔的坚持与遗憾,到女子竞走、女子投掷项目的崛起,中国田径的整体实力迈上了一个新台阶。这不仅是一场关于速度与毅力的较量,更是体育精神与民族力量的交织。本文将从贝克勒夺冠的历史意义、技术战术的分析、对世界长跑格局的影响以及中国田径的突破性进展四个方面进行深入探讨,回顾那段燃情岁月,展望中国田径的未来发展路径。

1、贝克勒夺冠的历史意义

2008年北京奥运会男子10000米决赛,是贝克勒职业生涯的巅峰时刻。他在比赛中凭借精准的配速与超群的耐力,打破奥运纪录,以26分46秒31的成绩夺冠。这不仅是他个人的胜利,更是非洲长跑统治地位的延续。贝克勒的胜利象征着人类对极限的不懈追求,成为奥运精神最具代表性的瞬间之一。

在当时的鸟巢体育场,八万名观众见证了这一历史时刻。贝克勒在最后400米突然发力,将对手彻底甩开,展现出无与伦比的冲刺能力。全场观众无论国籍,都为这位埃塞俄比亚长跑巨星鼓掌喝彩。这一幕不仅彰显了体育的纯粹魅力,也成为北京奥运最具震撼力的画面之一。

贝克勒的夺冠,不仅刷新纪录,更为非洲长跑培养出无数追随者。他的坚韧、冷静与专注成为后来者学习的典范。他的成功进一步巩固了埃塞俄比亚在长跑领域的传统优势,也激励更多发展中国家的运动员在国际赛场上崭露头角。

2、技术与战术的完美融合

贝克勒的胜利并非偶然,而是技术与战术完美结合的成果。他在配速控制上极为精确,全程以每圈均衡的节奏保持领先,展现出极强的比赛掌控力。这种科学化的节奏分配,体现了现代田径训练的系统化趋势,也为世界长跑提供了新的参考范式。

在比赛过程中,贝克勒巧妙地利用跟跑与领跑的转换,既节省体能,又在关键时刻制造心理压迫。他清楚自己的优势在于后程冲刺,因此前半程保持稳定节奏,后半程逐步提速,体现出卓越的战术头脑与比赛阅读能力。

此外,贝克勒的训练方法也具有启发意义。他采用高原训练结合科学恢复,注重肌肉耐力与心理韧性的培养。这种综合训练模式,为后来诸多世界冠军所借鉴,也推动了田径训练理念的全球化发展。

3、世界长跑格局的再定义

贝克勒的胜利在全球范围内重新定义了长跑格局。自上世纪八十年代以来,非洲选手逐渐主宰长跑领域,而贝克勒的双冠更是将这种优势推向顶峰。他的表现让世界重新认识了非洲运动员的潜力,也迫使其他国家重新审视长跑项目的训练体系。

在贝克勒之后,越来越多非洲青年投入到加拿大28,加拿大28预测,加拿大28,加拿大预测长跑训练之中,形成强大的后备力量。这不仅是一种体育现象,更是一种社会文化现象。长跑成为非洲国家的荣耀象征,也成为改变命运的途径之一。

与此同时,欧美、亚洲等地区也加快了科研与训练体系的革新。日本、肯尼亚、中国等国纷纷引进国际教练与数据分析技术,推动长跑训练更趋科学化。贝克勒的成功因此不仅是个人的辉煌,更是全球田径发展的催化剂。

4、中国田径的突破与启示

北京奥运会对于中国田径而言,是一次质的飞跃。虽然刘翔因伤退赛让人遗憾,但中国运动员在女子中长跑、竞走、投掷等项目上取得多项突破,标志着中国田径的全面崛起。女子铅球的巩立姣、女子标枪的张文秀等人表现出色,为中国田径注入新动力。

此外,中国田径在科学训练体系与青少年培养方面取得显著进展。北京奥运后,国家队系统引入生理监测、运动康复等现代技术,使训练更加个性化与精细化。这样的转变为后续在世界锦标赛、东京奥运会上的优异表现奠定了基础。

贝克勒的夺冠也为中国田径提供了启示——科学训练与心理稳定是顶级竞技水平的关键。中国运动员通过学习世界先进经验,结合自身特点,逐步形成“中国式田径体系”,实现了从单点突破到全面提升的转变。

总结:

2008年北京奥运会不仅见证了贝克勒的辉煌,也成为中国田径崛起的重要转折点。贝克勒的胜利体现了人类对极限的挑战精神,而中国田径的突破展示了一个体育大国不断追赶世界的坚毅步伐。两者交相辉映,共同谱写出北京奥运最动人的篇章。

从贝克勒的传奇到中国田径的蜕变,这一历史时刻不仅属于体育,更属于信念与奋斗的象征。它告诉世人,只要坚持科学训练与不懈努力,任何国度都有机会站上世界的巅峰。这正是奥运精神最深刻的诠释,也是田径运动永恒的魅力所在。